漆芸用色粉5色セットは、伝統的な金継ぎや蒔絵に適した色粉で、漆に混ぜて「色漆」を作るのに使います。中級者から上級者、プロを目指す方にとって理想的な商品です。特に、共継ぎ(ともつぎ)やガラス金継ぎ、蒔絵など幅広い技法でその力を発揮します。

この商品が役立つ人

- 金継ぎを中級以上の技術で楽しみたい方

- プロを目指している方

- 蒔絵に挑戦したい方

ひとつひとつの色の粉を買うと割り高で、結局少ししか使わずに、たくさん余ることが多い色粉を、ちょっとずつ試せてお得なセットです。この量でも、金継ぎで使い切ることは稀です。

漆芸初心者の方は、まず蒔絵キットの購入をおすすめします。蒔絵キットには、すでにこの漆芸用色粉5色が含まれており、初めての道具として最適です。

色粉の活用方法とポイント

1. 共継ぎや蒔絵(色絵)に使用する

- 色漆を作る基本ルール

1つの漆に1種類の色粉を混ぜ、それぞれ作った色漆を調合して色を整えます。直接2種類以上の色粉を1つの漆に混ぜると発色や使いやすさに影響するため、この手法が推奨されます。

▼ 共継ぎ(継ぎ目が目立たない)

- 色の3原色で、自由自在なカラー

艶朱合、半艶朱合など、漆と漆芸用色粉を練り合わせることで、お好みの色漆を仕上げられます。

【注意】生漆に色粉を直接加えてはいけません。生漆を使用する場合は、必ず以下の精製(クロメ)を行ってから混ぜてください。

生漆の精製:生漆をパレットに出し、ヘラで広げます。水分を蒸発させるように、ヘラでゆっくり撹拌します。出した生漆の量によりますが、5〜10分ほど撹拌を続けると、生漆が透明感のある飴色になります。この精製作業を「クロメ」といいます。漆が飴色になり透明感が出たら、パレットの真ん中にその漆を集め、色粉を加えます。

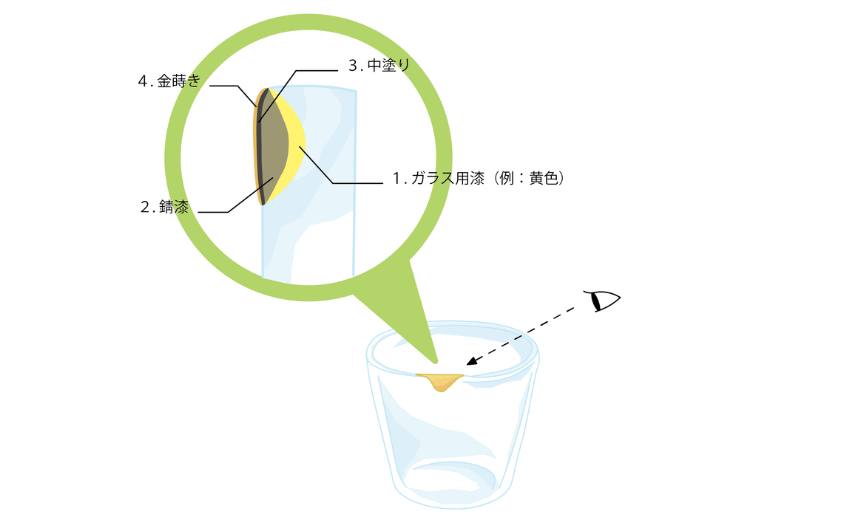

2. ガラスの金継ぎに使用する

- ガラス特有のテクニック

透明なガラスは漆が裏から透けて見えるため、欠けの底に色漆を塗り、目隠しとして使用します。その上から錆漆で補修することで、仕上がりがより美しくなります。ガラス金継ぎでは、通常の漆ではなく、ガラス用漆と色粉を混ぜた色漆を使用するのがポイントです。

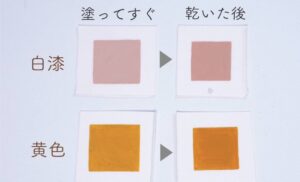

3. 色漆を美しい発色にするコツ

漆の樹液は、時間が経つにつれて茶色く変化します。このため、顔料を加えても、その茶色が影響を及ぼし、結果的に塗った後の色合いが暗くなることがあります。特に白漆は、塗った直後は白っぽく見えても、経年変化によってミルクティー色へと変わることが多いです。色漆を作る際には、顔料だけでなく、そのベースとなる生漆や透き漆の色味も考慮する必要があります。

- 漆と色粉の比率のバランス

漆10:色粉8~10の比率が推奨されます。色粉の量を増やせば増やすほど、発色は明るくなりますが、粘性が高まり塗りにくくなります。最大でも10:10の比率を守ることで、発色がよく、塗りやすい色漆が作れます。 - 乾燥環境の整え方

最初は湿度が低い場所におき、徐々に湿度を上げながら、最終的には湿度70~85%、温度20~30℃の環境になるようゆっくりと乾燥させることで、色漆は明るく仕上がります。最初から湿度70~85%の環境においてしまうと、色漆は茶色くなってしまいます。 - 保存の工夫

作った色漆は食品用ラップなどで密閉することで、一定期間使用できます。しかし古くなると発色が悪くなるため、必要な分だけ作るのが理想です。

白の色粉が多い理由

白のみ、他の色粉の約2倍量を配合しています。これは、金継ぎや蒔絵で白の使用頻度が特に高いためです。漆芸用色粉白の主成分は二酸化チタンで、古くから漆に混ぜて使われています。

色粉を使う際に揃えておきたい道具

- パレット(2台以上あると便利):それぞれの色粉を漆に混ぜるときに、複数あると便利です。

- 面相筆・蒔絵筆(2本以上):それぞれの色漆を塗るときに、複数あると便利です。

- 艶透漆:蒔絵キットには艶透漆と呼ばれる、精製された艶のある漆が含まれています。艶透漆が手元にない場合、生漆を黒めて代用可能です。

蒔絵初心者へのおすすめ

これから蒔絵を始めたい方には、当社の 蒔絵キット をおすすめします。このキットには本商品も含まれており、初心者が必要とする道具と材料が一式揃っています。

既に金継ぎキット(つぐキット)をお持ちの方は、この色粉5色セットを追加購入することで、共継ぎや蒔絵など漆芸の表現の幅をさらに広げられます。

金継ぎで「金」を消耗した時の秘策

金継ぎは金粉や銀粉で仕上げる以外にも、カラフルな色漆のみで仕上げることもできます。お好みに合わせて、様々な金継ぎをお楽しみください!

漆芸用色粉5色セットは、職人技術の基礎を学びながら、自分だけのオリジナル表現を楽しむ方に最適です。伝統技法を身近に感じ、さらなる技術向上を目指してみませんか?